Набат истории: С высокой колокольни — на всю Кубань. Тайны разрушенной церкви в Ивановской

Архитектурный шлейф

Да, тема архитектурных памятников, поднятая на «ВК Пресс» и в «Вольной Кубани», снова получила продолжение. В ноябре прошлого года был опубликован материал «Архитектура старинных зданий Краснодара: шедевры в серой зоне».

На публикацию откликнулось краевое отделение Союза архитекторов России. Совместно с Южным филиалом Института наследия были подготовлены и опубликованы два материала к юбилейным датам архитекторов старинной Кубани.

А вот на публикацию о Василии Турищеве — человеке удивительного дара, инженере, который строил на Кубани дороги и в то же время проектировал уникальные, красивейшие храмы, используя инженерные инновационные наработки того времени (проекты публиковались в столичном архитектурном журнале!), — откликнулся известный краевед Кубани, уже 15 лет изучающий нашу историю в архивах и издающий книги с уникальным историческим материалом, адаптированным для современного читателя, член Союза писателей России Алексей Ларкин.

И дело не только в том, что во время работы над книгой об истории станицы Ивановской им были найдены в том числе и данные по этому разрушенному храму Сретения Господня. Ценно то, что Алексей Владимирович первым пытался восстановить этот храм! Он сам — коренной житель этой стороны, 17 лет был председателем большого колхоза имени Ленина в самой Ивановской. И вот так получилось в жизни, что Алексей Ларкин, уважаемый краевым партийным активом и сам деятельный партиец, пытался эту разрушенную церковь с уцелевшей колокольней восстановить. Даже был заказан в Ленинграде и подготовлен проект! В немного упрощенном варианте, но храм был бы возрожден: казачьи корни оказались сильнее. Однако жизнь менялась, не успел…

Так вот именно Алексей Владимирович рассказал подробности, которые ранее не были известны. В том числе и о предыстории, которая объясняет, почему в станице Ивановской вообще решили строить такую красивую церковь по модному в хорошем смысле, продвинутому проекту.

Остановить поток несчастий и бед

Курени первых переселенцев на Кубань — Ивановский и Нижестеблиевский — стояли рядом, всего в версте друг от друга. И в мае 1796 года оба оказались в большой беде: здесь образовался самый большой на всей Кубани очаг чумы. Страшное время! Курени оцепили конными казаками — опасная зона. Заболевших помещали в отдельные строения на карантин, из лекарств — водка, уксус и водные процедуры с мылом. В первом умерли 55 человек, во втором — 4. Дома заболевших сжигали полностью со всем имуществом. И еще огнем очистили территорию рыбного завода: чума началась с него. Плюс умер кошевой атаман Чепега, а в Персии погиб войсковой судья Антон Головатый. Жизнь менялась кардинально. Когда казаки куреней вернулись из Персии, новый атаман Котляревский не захотел их встретить — те не привыкли к такому и взбунтовались. Бунт был подавлен. Со всех сторон — беды: где искать защиты и спасения? ТОЛЬКО У БОГА. И в куренях пошли разговоры о строительстве церкви: после переселения каждое семейство молилось дома, а для обрядов ездили в другие курени. И построили. Алексей Ларкин нашел дату, с которой началась церковная документация: это 1801 год.

Жизнь не была спокойной в то время. Переезжали всем куренем на новое место, возвращались. Но все постепенно наладилось.

Грандиозный проект

К концу столетия обе станицы снова задумались о строительстве церкви — теперь уже современной, кирпичной. Казачество всегда было верующим — рядом со смертью другими не бывают. К тому же деньги на храм были: дополнительный надел земли, выделенный под Ейском, сдавался в аренду — а это были очень хорошие деньги, рассказал Алексей Ларкин. Плюс население всегда еще вносило свои сбережения — без небесной защиты жизнь невозможна. Добровольцы ходили собирать деньги и по другим станицам: люди последнее на храм отдавали.

И через 105 лет после открытия первой церкви, в 1906 году, делегация ивановцев побывала на выставке в Екатеринодаре, и всем очень понравился смелый проект инженера Василия Спиридоновича Турищева. Вот если строить, то такую!Пригласили известного архитектора разработать проект — и он был подготовлен, как и желали жители. Строить новый храм решили рядом с первой церковью — тоже Сретенский. А церковь потом разобрали и отправили в хутор Тиховский. Такова связь сейчас разрушенного храма с той самой первой церковью, которая спасла от череды бед.

За многолетнюю работу в архивах у Алексея Ларкина появились надежные помощники — команда единомышленников, которые при нахождении интересного тематического материала делятся им с краеведом. Так и подробное описание конструкции храма было найдено Мариной Николаевной Войт, как ни странно, в Ставропольском архиве. Ранее это описание нигде не было опубликовано. Оно входит в двухтомник об Ивановской, который должен выйти к концу года. Приводим отрывок о храме из книги дословно!

Византийский и новорусский стили

«В нем сочетались византийский и новорусский архитектурные стили. В основании храма лежал равноконечный крест, стены в пересечении вверху замыкались арками, пространство между арками, наклоняясь, образовывало кольцо, на котором стоял светоносный барабан с двенадцатью окнами с ажурными рамами, и в завышении парил шлемовидный купол. Для прочности столь хрупкой конструкции архитектор применил железобетон с арматурой 15—30 мм», — приводятся сведения в книге.

И дальше цитируем описание. Кто знает, возможно, со временем эта информация очень пригодится для детального восстановления уникального памятника архитектуры.«С восточной стороны к основному объему примыкали полукружья аспид трех алтарей, южная и северная стороны оформлены галереями с выходами, верх галерей заканчивался килевидными кокошниками. К западной стороне примыкала прямоугольная в основании колокольня с трехсторонней ступенчатой папертью, ведущей к главному входу, с двустворчатыми коваными дверьми. Дверной проем оформлен полукруглыми арками, опирающимися на полуколонны».

К сожалению, нет у нас таких знаний, чтобы можно было представить всю красоту и сложность пространственных решений, сохранившихся в старинных документах.

«Колокольня разделена как бы на четыре яруса — первый — это главный вход с красными вратами, на втором располагались хора, на третьем царствовали звонари и на четвертом с огромными трехподъемными слухами висели колокола. Колокольня была украшена карнизом с декорированными кессонами, над карнизом простирался двухъярусный конический кокошник, далее высился длинношеий барабан, и эти 40 метров завершало пламя свечи — луковка с крестом. С южной и северной сторон к колокольне примыкают до четвертого уровня крылья — в северной была винтовая лестница для звонарей и хористов, в южной свечная лавка, над ней — библиотека. Колокольня и храм декорированы фигурной многоуровневой кладкой, уровни выделены чередованием белого и красного цветов — цемент и кирпич, что придает легкость и сходство с вышитым рушником» — это уже описание колокольни.

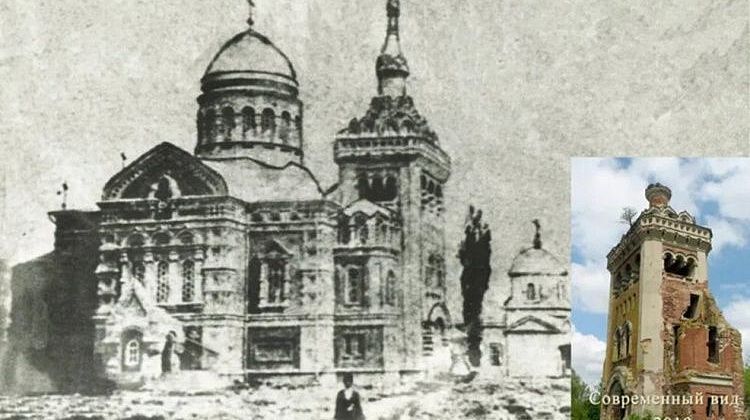

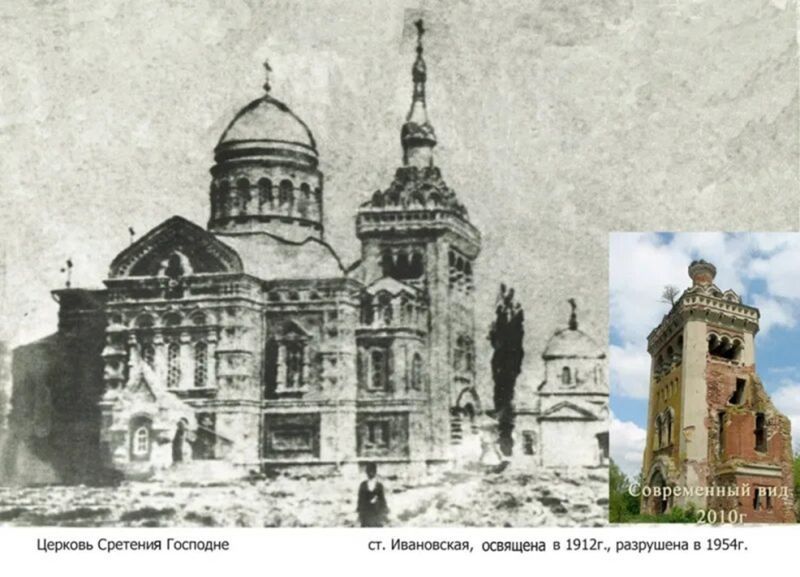

Еще один неравнодушный к сохранению истории Кубани и ее памятников человек, Василий Иванович Коваленко, подбирает фото для книг краеведа, делает их. Снимок сохранившейся части колокольни, датированный 2010 годом, — его.

Насколько красивым, крепким, но в то же время легким, ажурным все было, с какой любовью проработан каждый элемент… Вот бы сегодня строить храмы по тем историческим чертежам!..В марте 1907 года состоялся сход жителей. Проект понравился и был утвержден. Вышел указ краевых властей о строительстве.

44 вагона цемента, 42 — леса…

И началась подготовка уже к строительству. Алексей Владимирович обнаружил перечни грузов, которые были доставлены на станцию Екатеринодар Владикавказской железной дороги. Был создан и работал комитет по строительству — организаторской работы много. И вот потянулись в Ивановскую вереницы конных и воловьих подвод: всего за три года (1909—1911) доставлены 44 вагона цемента, 42 — леса, 17 — железа, 15 — извести…

Иконостас заказали и привезли шикарный, из мрамора — трехпрестольный. В 1912 ГОДУ ХРАМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ БЫЛ ОСВЯЩЕН!

В архивах сохранился снимок этого удивительно красивого храма, похожего на сказочное строение, нарисованное искусным художником для детской книжки. А ведь это было настоящее, из 44 вагонов бетона и неизвестно какого количества кирпича строение, усиленное 42 вагонами железа.

Возведенное по технологиям начала XX века, когда все перевозки шли на телегах! И не было ни подъемных кранов, чтобы поднять хотя бы купол, ни бетономешалок, ни универсальных погрузчиков. И построен был за пять лет! А еще всего через пять лет в стране грянул по живому ломающий прежнюю жизнь 1917-й.

Новый, искусно спроектированный и построенный храм простоял с 1912 до 1954-го — лишь 42 года. Некоторая церковная утварь хранится сейчас в музее Е.Д. Фелицына.

И стоит одна колокольня

— Алексей Владимирович, как так получилось, что храм разрушили, а колокольня осталась?

— При строительстве храма использовали бетон, а при строительстве колокольни — раствор из 10-летней гашеной извести и белков яиц: его было невозможно разрушить. Жители собирали и деньги и яйца — на храм ничего не жалели. Колокольня потом была водонапорной башней.

— Неужели правда даже был готов проект для восстановления этого храма?

— Был. Стоил 18 тысяч рублей — он у меня до сих пор хранится. Когда установил в станице памятник нашим летчицам (привез из военной части самолет) и пригласил на его открытие освободителей этих мест, фронтовики посоветовали: «ПОДУМАЙТЕ, КАК БЫ ВОССТАНОВИТЬ ЦЕРКОВЬ». Послушал их, подготовил проект в 1991 году, но не успел: все, как всегда, упиралось в деньги.

Трагедия судеб

Еще раз скажем: и у самого Василия Турищева была очень трагическая судьба — в 1920 году расстрелян, реабилитирован посмертно в 1991 году, и у его уникальных творений. Жителям Краснодара известен только некрополь на Всесвятском кладбище, который талантливый сын построил на могиле матери. И который, к сожалению, оскверняют вандалы — хотя тот под охраной государства.

К счастью, информация сохранилась в архивах. И есть люди, которые ею заинтересовались и могут заинтересовать других. И даже пытались восстановить памятник. И в эти светлые пасхальные дни мы тоже вносим свою лепту в восстановление справедливости и истории, рассказывая о большой работе, проделанной нашими предками и современниками, чтобы напомнить о нашем прошлом, восстановить доброе имя архитектора и рассказать, насколько это сейчас возможно, об одном из красивейших в истории нашей большой Кубани храме и о попытке снова вдохнуть в него жизнь.

Ранее мы сообщали:

Новая книга о Кубани: двухтомник краеведа Алексея Ларкина об истории, жизни и судьбах - Каждая книга этого автора содержит уникальный пласт информации: 13 лет работы в краевом Госархиве и Центре документации новейшей истории Краснодарского края, допуск и изучение материалов в архиве УФСБ региона, тщательный сбор материала — исторических записей, писем, отчетов и рапортов — дают возможность систематизировать данные и выпускать ценнейшие книги, отражающие фактически верные вехи нашего региона. Какую бы тему ни выбирал Алексей Ларкин для подачи материалов, он всегда щедро захватывает фактуру и до обозначенного временного периода (поскольку это важно для понимания хода событий и объясняет причины), и гораздо шире названного географического обозначения: в картину мира не могут входить исключительно избранные населенные пункты, районы, регионы.

Непрошедшее время: 30 декабря - ровно сто лет со дня образования СССР - Накануне новогодних праздников мы подводим итоги прошедшего года, да и, в принципе, смотрим на свою жизнь за плечами. И не только на свою. Есть над чем подумать и на этот раз. И повод дают не только новостные ленты: 30 декабря исполнилось ровно сто лет со дня образования СССР. Это уже история, но еще очень близкая, а главное — живая: большинство жителей нашей страны родом из Союза. Так вот близ этой даты мы встретились с человеком, который восстанавливает историю Кубани того периода. Алексей Ларкин пишет книгу «Родом из СССР» — на основе уникальных документов краевого Госархива и Центра документации новейшей истории Краснодарского края.